La pratica di yoga ci lascia sempre sensazioni diverse perché siamo esseri in continua trasformazione. A volte può succedere di provare del disagio o del turbamento dopo la pratica e non capiamo perché. Io mi sono data queste risposte.

Ogni tanto capita di percepire uno stato di malessere dopo la pratica. Non un malessere fisico, piuttosto una sensazione di generale turbamento o di irritazione. Vuol dire che abbiamo praticato male? O che l’insegnante non è bravo? No. Affatto. In realtà questo fenomeno è comune e riguarda la grande maggioranza dei praticanti. Tocca all’insegnante mettere in guardia gli allievi sulla possibilità che questo accada, senza aspettare che sia l’allievo a comunicare il suo vissuto. L’allievo, specie se principiante, un po’ per timidezza, un po’ per non sentirsi inadeguato alla pratica, può scegliere di tenere per sé questo “segreto”. E le cose non dette, si sa, sono fonte di problemi. Infatti, al persistere di questa sensazione può anche scegliere di non praticare più, perdendo l’opportunità di fare un importante lavoro su se stesso. Tutti pratichiamo per stare meglio e ritrovarci di cattivo umore o confusi dopo la pratica non è piacevole. Ma perché ci succede? E come possiamo superare il manifestarsi di questa inaspettata reazione alla pratica?

Partiamo dal presupposto che la lezione di yoga non è una pratica ginnica, durante la quale possiamo telefonare, ascoltare musica, socializzare, ma un momento di comunione consapevole fra le varie parti che ci compongono: corpo, mente, coscienza e respiro. È per uscire dalla frammentazione di queste parti che pratichiamo. Comunemente ognuna di queste componenti ha vita propria, segue percorsi propri. La coscienza suggerisce qualcosa, la mente condizionata lo manipola, il corpo soccombe all’interpretazione e il respiro avvizzisce.

La pratica di yoga si prefigge il difficile compito di riunire, riappacificare, connettere queste parti e restituirci l’unità perduta. Questo lavoro costa fatica. Nessun “benessere” è mai gratis. La fatica che si fa nello yoga è senz’altro fisica, nel momento in cui eseguiamo movimenti o āsana statici che implicano uno sforzo muscolare. Ma più che altro è legata all’attività introspettiva, alla quale pochissimi sono addestrati.

Questo verso della Katha Upanisad ci spiega perché non dobbiamo sentirci in colpa: «Il nato da se stesso (svayambhū; cioè il Brahman, ndr) aprì le finestre (dei sensi) verso l’esterno: per questo motivo si vede ciò che è fuori, non ciò che è dentro di noi. Qualche saggio desideroso dell’immortalità, rivolgendo lo sguardo verso il suo interno, vide entro se stesso l’ātman». Il creatore ci ha fatti con i sensi rivolti verso l’esterno. Non ci viene naturale guardarci dentro. E le poche volte che lo facciamo rivolgiamo a noi stessi pensieri poco lusinghieri o troppo egoici. Non c’è un vero dialogo basato su osservazione oggettiva, accettazione, assunzione di responsabilità, presa in carico delle emozioni… Quando solleviamo il coperchio emergono lotte, competizioni, contrasti, ambivalenze. Tutte cose che tendenzialmente tratteniamo e/o neghiamo.

Durante la pratica di āsana questi contenuti possono affiorare, ma questo è un bene! Significa che la coscienza riesce a spingere in fuori i contenuti che bloccano energeticamente la nostra crescita individuale. L’āsana è sauca, è purificazione. Quando si pratica āsana nell’immobilità prolungata si stimola il tessuto connettivo, deputato all’eliminazione delle tossine. Ma per attivare quei processi che trasformano l’uomo dall’interno occorre espandere sauca anche negli involucri più sottili. Ecco che le cose si complicano. Col corpo, bene o male, ce la caviamo. Col pentolone mentale che bolle un po’ meno, e alla fine della pratica tutti i nodi vengono al pettine. Come fare a superare quest’impasse?

Innanzitutto pensando che si tratta di una reazione del tutto normale, comune e passeggera. Poi riflettendo sul fatto che ogni processo di purificazione porta con sé degli scarti. Della spazzatura che dev’essere differenziata. Magari iniziando a verbalizzare questo disagio, parlandone con l’insegnante. Infine sviluppando un senso di gratitudine verso la pratica, sia quando ci lascia sereni, sia quando questo non accade.

Il 6 luglio il massimo esponente buddhista spegne 90 candeline e svela il futuro della sua istituzione. Che è sempre più minacciata dal tentativo cinese di controllarne l'elezione. Un momento di grande apprensione perché potremmo ritrovarci con due Dalai Lama...

Da cento anni lo yoga moderno non ha fatto altro che ubriacarci di posture, abilità fisiche e contorsioni, spogliando la disciplina dalle sue radici spirituali e filosofiche. Sempre più insegnanti, pagine social e siti, promuovono uno yoga più legato ai testi antichi. Uno yoga che ritorna alle origini e insegna a ricercare l’immobilità in āsana, per raggiungere gli scopi più elevati. Tuttavia non bisogna mai “buttare il bambino insieme all’acqua sporca”...

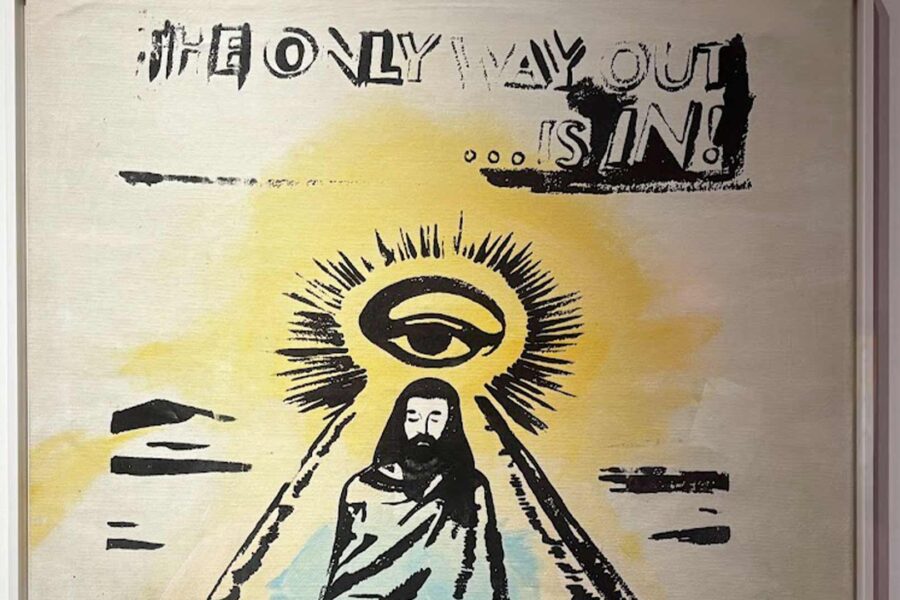

Molto spesso iniziamo un percorso spirituale per acquisire qualcosa: per diventare più buoni, più calmi, diversi da quell'immagine di noi che stride con le nostre illusioni. E se invece fosse necessario guardare da un'altra angolazione? Una meditazione per cambiare davvero...

Le Quattro Nobili Verità, cuore dell’insegnamento del Buddha, non parlano solo a monaci e meditanti. In questo articolo le “leggeremo” guidati da parole antiche e brani indimenticabili. Perché anche un verso o una melodia, a volte, possono far girare la ruota del risveglio

Il maestro Ramin Bahrami, 48 anni, qualche giorno fa al Teatro Antico di Taormina ha ricevuto un prestigioso premio al Taormina Book Festival, ma il suo cuore era con la mamma, 89 anni, che «era partita da poco per andare a trovare l’anziana sorella» E ha lanciato un messaggio di pace. Perché, dice «dobbiamo capire, che siamo parte di una partitura più grande di noi che deve produrre un fiore di bellezza»

L’idea che possano esistere altri mondi oltre il nostro ha da sempre acceso la fantasia di scrittori e lettori, diventando col tempo anche oggetto di speculazione scientifica. Tra letteratura e fisica teorica, il concetto di universi paralleli ha attraversato i secoli come un ponte tra immaginazione e conoscenza, trovando nuova linfa negli esperimenti più recenti, come quello condotto dall’antenna ANITA nei cieli dell’Antartide...