Infertilità, un tema complesso su cui si intrecciano considerazioni derivate dalla mia esperienza professionale, dalle convinzioni personali e dal mio percorso nello yoga. Quando si parla di avere o non avere figli e di orientamenti educativi tutte le scelte che fanno le donne, gli uomini e le coppie vanno rispettate; ogni esperienza è unica, dipende da moltissime variabili individuali, sociali e storiche, per cui occorre sgombrare il campo da qualsiasi giudizio di valore. Allo stesso modo sono consapevole che molte delle mie considerazioni possono non essere condivise, alcune sono un pò fuori dal consueto, mi auguro comunque che possano essere di stimolo alla riflessione.

Per molti anni mi sono occupata come assistente sociale di affidi e adozioni, un compito difficile perché si contribuisce a decidere il futuro delle persone. Siamo alla fine degli Anni 70 e mentre in Italia si consolidava il percorso dell’adozione iniziavano le prime esperienze di affido familiare. Lavoravo a Fidenza (PR) al Consorzio socio sanitario Bassa Ovest e già allora insieme ad altri colleghi molto sensibili avevamo attuato progetti di affido decisamente innovativi ed efficaci. La scelta fra affido e adozione è molto complessa, è molto difficile in alcune situazioni valutare l’evoluzione delle condizioni dei genitori biologici, i tempi per la definizione dell’iter giuridico e capire cosa è meglio per il minore. Nel corso degli anni ho maturato la convinzione che l’affido sia uno strumento molto più idoneo dell’adozione. Dal mio punto di vista aiutare un bambino a elaborare la propria storia di lutto o di abbandono e farlo crescere con persone che non sono il surrogato dei genitori biologici è preferibile alla scelta di un unico modello, quello della famiglia tradizionale. E fra i minori che ho seguito hanno avuto storie più serene quelli che sono stati sostenuti da una figura affidataria, soprattutto se single, rispetto a quelli adottati.

Ho visto troppe coppie adottive arrivare alla separazione dopo anni di gravi criticità, soprattutto quando il figlio adottato era adolescente. Perché non è assolutamente vero che i figli rafforzano la coppia, ma la mettono a dura prova, sia che arrivino in modo naturale, o attraverso la fecondazione assistita e ancor di più se a seguito di una adozione. Purtroppo queste considerazioni sono legate alla mia parziale e limitata esperienza professionale. Finché ho lavorato in tutte le occasioni possibili ho sempre chiesto ai dirigenti dei Servizi sociali, agli Assessori responsabili di attivare modalità di analisi che dessero riscontro a distanza sugli esiti dei vari interventi. Sarebbe molto interessante sapere quanti ragazzi adottati sono poi seguiti dal Servizio psichiatrico o dalle Tossicodipenze rispetto a chi ha avuto un affido, a chi è stato in gruppo appartamento, a chi in una comunità laica o religiosa. E quante coppie adottive rispetto alle altre si sono separate con l’arrivo dei primi problemi adolescenziali? Serve un approccio non ideologico, ma scientifico: senza dati quantitativi e qualitativi sul lungo periodo ogni orientamento resta personale e si procede solo sulla convinzione che la famiglia tradizionale sia la risorsa migliore, ecco io su questo non ho verità, ma solo molti dubbi.

Nonostante alcune conquiste importanti, primi fra tutti il divorzio e l’aborto, viviamo in un contesto storico e sociale che è basato ancora sulla centralità della famiglia, una famiglia che sia composta da una donna, da un uomo e dei figli, e credo che questo fatto ancor oggi condizioni moltissimo le donne e le coppie che senza un figlio non si sentono “socialmente” realizzate. Abbiamo anche la zavorra della religione cattolica che lega la sessualità alla procreazione. Non è questa la sede per entrare nel merito della grossa contraddizione fra la centralità della famiglia e il suo mancato sostegno, perché mancano servizi educativi, perché non ci sono supporti alle famiglie monogenitoriali o alle sempre più numerose coppie che vivono lontane dal loro contesto parentale, perché ci sono politiche del lavoro assolutamente carenti. In questo contesto ci possono essere donne che scelgono di non fare figli, altre che non possono permetterseli, altre ancora cui i figli non arrivano e li desiderano.

Chi ha vissuto come me gli anni della contestazione, della riappropriazione femminile del corpo, ha conosciuto molte donne che allora, per scelta e in modo molto consapevole non hanno voluto figli. Molte di loro le frequento tuttora: sono donne anziane serene, single o in coppia, piene di interessi e senza rimpianti per i figli mai nati. Ma per molte il desiderio di un figlio è fortissimo e diventa l’obiettivo prioritario della vita. Arriviamo così allo yoga.

Dagli Anni 80 per trent’anni ho tenuto corsi per gestanti, corsi che ho volutamente chiamato «corsi di preparazione al parto e alla genitorialità», perchè credo che sia sciocco occuparsi tanto del parto che è uno degli eventi più naturali che ci sia (basta lasciar fare al corpo senza opporre resistenza) trascurando invece il tema della genitorialità, ambito molto delicato e difficile che richiederebbe molta attenzione. Certamente mi ha condizionato nell’insegnamento dello yoga l’esperienza professionale, il confronto costante con criticità relazionali e familiari e la mia formazione in questi campi. Nei corsi di preparazione al parto con lo yoga ho sempre voluto essere affiancata non solo da un’ostetrica ma anche da altri professionisti (psichiatri, pedagogisti, neuropsichiatri infantili) che potessero integrare la pratica con incontri dedicati alla genitorialità, con particolare attenzione al ruolo del padre. Molto graditi dai padri questi momenti e condotti con grande bravura dall’amico Antonio Pirisi, neuropsichiatra, che smontava in modo molto ironico e simpatico il mito del papà che deve assolutamente assistere al parto, cambiare il pannolino, un papà che diventa il “mammo” abbandonando altri ruoli molto importanti e più impegnativi.

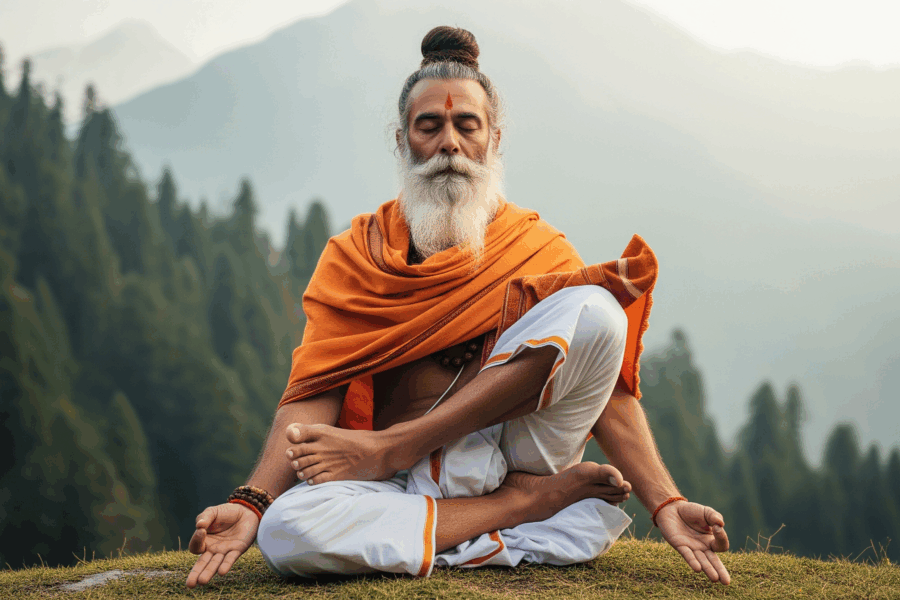

Nel corso dei tanti anni ho visto un cambiamento radicale nelle donne e nelle coppie, dalla età elevata delle mamme, al ruolo dominante del neonato all’interno della famiglia, alla dipendenza consumistica e irragionevole da una moltitudine di prodotti per la cura e il controllo del bambino. E molte sono state le donne alla ricerca di un figlio che mi sono state inviate da ginecologi o psicologi con la giustificazione che fare yoga le avrebbe rilassate e aiutate a restare incinta. A tutte, nel corso di un primo colloquio ho chiarito quale poteva essere l’aiuto dello yoga: non a rilassarsi e restare incinta ma ad accettare serenamente il fatto di non poter avere figli. Un radicale cambiamento di orizzonte e uno spostamento di focus tra l’aspettativa della donna e la mia offerta. Fra la dimensione individuale e sofferta dello spasmodico desiderio di un figlio della propria carne e la grandezza dello yoga che propone una dimensione universale. Un universo che procede al di là della nostra singola storia. È un altro film, una prospettiva dove si fa luce la consapevolezza che possiamo essere madri e padri indipendentemente dal fatto di procreare, che la maternità e la paternità hanno mille forme, che ci sono mille possibilità e sta solo a noi saper cogliere nuove opportunità di relazione.

E anziché entrare nella spirale perversa della ricerca ossessiva di un figlio (e quindi suggerire di fare sarvangasana dopo il rapporto sessuale per favorire la salita dello spermatozoo o altre pratiche simili) favorire la pratica dello yoga orientata alla ricerca su di sé, al piacere della relazione, all’estasi di un incontro. Servirebbe capire da quali motivazioni profonde e complesse trae origine il desiderio di procreare, da quali aspettative familiari e sociali si è condizionati. Nella ricerca ossessiva di un figlio anche i rapporti sessuali perdono spontaneità, diventano soprattutto per gli uomini, dei lavori forzati dettati dal calendario ormonale. Vorrei spendere due parole a favore di alcuni uomini che ho incontrato, uomini che seguivano la donna nel suo desiderio di maternità senza convinzione, con il peso del senso di colpa di avere degli spermatozoi deboli. Lo yoga ci invita a passare dal diventare genitori biologici ad esserli per le qualità che sappiamo manifestare nelle nostre relazioni.

Senza entrare nel merito di approfondimenti filosofici va detto comunque che la procreazione non è un elemento importante e presente nella filosofia indiana poiché l’obiettivo finale è la liberazione, ovvero la fine delle rinascite e il riassorbimento nella unità. Anche per questo forse nel mondo variegato delle divinità non ci sono mai parti divini naturali. Fra le donne che mi sono state inviate, una che chiamò Elena, aveva ricevuto l’indicazione di praticare lo yoga dalla Clinica privata di un’altra Regione che la seguiva nel percorso di fecondazione assistita. Era il terzo tentativo, Elena voleva a tutti i costi un figlio mentre il suo compagno, già padre di due figli da precedenti matrimoni, non era motivato e la loro relazione era in un momento critico. Al primo colloquio ho chiarito che non la potevo aiutare a restare incinta, le ho spiegato il mio pensiero e le ho detto che semplicemente la avrei guidata in una pratica yoga che aveva il senso di uno spazio dedicato a lei, un momento di ascolto.

Le ho dato del tempo per decidere se la cosa la poteva interessare, ho esplicitato che mi sarei attenuta al ruolo di insegnante di yoga e che non sarei mai entrata nel merito di altri ambiti, che solo lo yoga sarebbe stato oggetto dei nostri incontri e dei nostri dialoghi. In un secondo incontro, che avremmo fissato solo se era interessata, avrei messo delle regole e avremmo fatto una sorta di patto.

Elena è tornata, nel secondo colloquio abbiamo definito alcune regole: la periodicità settimanale delle sedute, un diario in cui Elena avrebbe annotato alcuni appunti sulla pratica e sulle sue sensazioni personali, i compiti della settimana e, aspetto essenziale, il suo impegno a trovare ogni giorno un piccolo spazio per la pratica che le avrei assegnato di volta in volta. Era ovviamente libera di interrompere gli incontri in qualsiasi momento. Le ho spiegato brevemente il programma che avrei fatto con lei: delle sequenze complete che comprendevano respirazione, asana, concentrazione, mantra e rilassamento. Avrei ripetuto spesso le diverse pratiche in modo che potesse apprenderle bene, ricordarle ed eseguirle a casa in autonomia.

Questi incontri sono durati quasi nove mesi, da settembre a giugno. Ho fatto una scelta un po’ azzardata, quella di proporre una pratica molto simbolica con asana dello yoga Ratna che suggerisce l’idea dell’apertura, della generosità, del dono e del piacere. Senza mai dare spiegazioni sulle valenze simboliche, solo cenni sui miti e sulle storie: Suparni, la signora dalle grandi ali spalancate, Urvasi la scintilla, Laksmi la dea che elargisce doni e protegge le prostitute. Ganeshani la Signora degli elefanti che raccoglie l’acqua nei fiumi e la sparge nei campi, le tre posizioni legate alla Trimurti: Brahma, che siede imperturbabile e ruotando il capo guarda le direzioni dello spazio, Vishnu che sdraiato sul fianco osserva con distacco l’universo e la posizione di Shiva Nataraja che danza fra gli opposti. Costante di tutti gli incontri l’attenzione al respiro e l’unione attraverso il respiro con lo spazio che ci circonda e, sempre, la pratica di surya chandra pranayama la respirazione dell’equilibrio perfetto. Come concentrazione ho scelto Dvitrikona la visualizzazione dei due triangoli capovolti che si incontrano (uno con la punta verso il basso dalle spalle al diaframma e uno verso l’alto dal diaframma alle anche). Come mantra da ripetere quotidianamente Sita Ram, che canta la ebrezza dell’incontro tra Sita e Rama.

Ci sono stati momenti difficili, una volta le hanno comunicato appena prima della lezione che avevano soppresso degli ovociti perché non erano sani; un percorso allucinante fino a che anche l’ultimo ovocita era stato eliminato. Dopo qualche mese Elena ha fatto delle scelte importanti e coraggiose nel lavoro che condivideva con il compagno prendendosi spazi di autonomia in un ambito collaterale alla loro attività. Era molto scrupolosa nel annotare le mie indicazioni sulla pratica, molto affascinata dai racconti dei miti che le diverse asana rappresentavano. Praticava anche a casa.

Con il passare del tempo arrivava sorridente, distesa, ma faceva sempre meno pratica a casa; ho colto una sorta di imbarazzo, le ho chiesto di parlarne: in realtà aveva preso le sue decisioni e aveva voglia di interrompere le lezioni, preferiva uscire con il suo compagno in questi rari momenti di libertà dal lavoro. Aveva abbandonato l’idea di proseguire nel tentativo di avere un figlio, con grande sollievo del compagno che in occasione del suo compleanno le ha regalato un cagnolino. Mi ha salutato ringraziandomi di cuore, le ero stata di grande aiuto e lo spazio preso per sé venendo alla Millepiedi era stato prezioso, si sentiva serena e più forte, non avrebbe più fatto yoga anche se ne avrebbe sempre avuto un bel ricordo. Voleva ritornare alle sue precedenti attività sportive. Non ci siamo più incontrate.

L’8 marzo dell’anno successivo su Facebook ha scritto:

«A tutte le donne in armonia con la terra e la forza creatrice.

Tutti siamo doppi: tutti siamo madri e padri, siamo donne e uomini

Non è il corpo che conta, ma l’anima e il rispetto per la vita e per l’altro

sono al primo posto nella coscienza illuminata, senza genere».

Gli ultimi studi dicono che gli hatha-yogin nel ‘700 praticavano āsana dinamici con l’uso di supporti e muri. Che agli āsana “classici” furono aggiunti āsana in movimento, e molte posizioni furono combinate a un movimento che si ripete più volte. Tra il 1000 al 1600 lo hatha si è trasformata da pratica ausiliaria (uno di 4 yoga) a pratica a se stante. Bisognava avvicinarsi ai gusti di sempre più persone e quindi fu necessario introdurre sperimentazioni, innovazioni, contaminazioni da ascetismo e arti marziali. E molto prima degli inglesi si era, molto probabilmente, sviluppata una sorta di competizione fra le varie tradizioni...

Il racconto di una sosta in un parco, la scoperta di un piccolo grande paradiso. I gesti di un'anima in ricerca, il gusto di trovare il bello in quello che c'è. Sempre...

Il primo monaco induista approdato negli Stati Uniti nel 1893 scrisse parole sorprendenti sulla religione “sorella” dell'induismo. «Lungi da me l’idea di criticare il Budda, visto che io l’adoro come Dio incarnato!», diceva. In India infatti Shakyamuni è una delle 10 incarnazioni di Visnu. Per lui, dunque, non sarebbe stato un fondatore di una nuova religione, ma piuttosto un continuatore del cammino tracciato dai Veda...

Krishna è chiaro: non è possibile non agire, a meno di non essere morti. Perché è nell’azione che l’essere umano esprime il proprio amore. L’azione è parte integrante della vita. Ma Krishna non parla solo di azione fisica, cioè di come muoviamo il corpo, bensì soprattutto di azione “sottile”, ovvero del movimento interiore, mentale, emozionale — che, secondo la visione vedica, è ancora materia, e non è l’anima...

...ma noi qui vi spieghiamo tutto quello che è necessario sapere per scoprire come nei Veda il calcolo del tempo sia uno dei temi di sfondo, con incredibili interconnessioni ai principali significati filosofici. Nel «Bhagavatam» si sostiene che sia possibile calcolare il tempo misurando il movimento degli atomi che si combinano nel corpo; il tempo atomico si misura calcolando lo spazio atomico preciso che esso ricopre...