È un dato di fatto: l’idea della morte condiziona la nostra vita in ogni momento, e possiamo manifestare nei suoi confronti solo due modalità: esserne consapevoli o non esserlo.

Quando l’idea di dover morire si fa certezza nella mente razionale veniamo assaliti dalla più profonda delle paure. Un sentimento di angoscia profonda che l’induismo antico chiama abhinivesa, davanti al quale perfino i più saggi vacillano. La paura di morire è un klesa, una delle cinque cause di afflizione che tormentano ogni uomo, in qualsiasi luogo o arco temporale. La certezza assoluta di dover morire ha generato, unitamente alla ricerca del principio ultimo delle cose, ogni speculazione, ogni filosofia, ogni misticismo, credenza religiosa e forma d’arte. La potenza di questo sentimento è immensa, ma oggi se ne parla troppo poco, soprattutto in relazione ai condizionamenti che porta con sé.

Durante un pranzo con amici, poco tempo fa, complice anche qualche bicchiere di bollicine, questa paura ha solcato i confini dell’inconscio ed è affiorata in superficie. Dentro il recinto protetto dell’amicizia e della complicità intellettuale la conversazione è andata più o meno così:

«Ma io, in fin dei conti, perché devo morire? Proprio ora che sto bene, che ho capito tante cose, che ho raggiunto una certa stabilità… morire adesso mi scoccerebbe proprio. Vorrei vivere, non so, almeno 200 anni, tanto per vedere come vanno a finire la Costituzione, le migrazioni, il cambiamento climatico…».

Tutti d’accordo, tranne qualcuno che sosteneva che 200 anni non ci sarebbero comunque bastati, e ne avremmo voluto ancora, e poi ancora. Un po’ come Roy Batty, nel film Blade Runner, il replicante che sentendo la sua “vita” scivolare via, va dal suo costruttore e gli dice: «Padre, io voglio più vita».

Vero. Probabilmente non saremmo mai sazi. In ogni caso tutti erano d’accordo sul fatto che 70-80 anni di vita sono veramente troppo pochi e che noi umani non abbiamo nemmeno un costruttore a cui citofonare la sera con la scusa di completare una partita a scacchi. Tutto troppo ingiusto. Tutto troppo ingestibile razionalmente. Eppure è solo razionalmente che la cosa può essere affrontata. Ma andiamo con ordine.

Il tema della morte è stato affrontato dagli intellettuali e dai mistici di ogni epoca. Anche la settima arte ne ha dato ampia trattazione sin dai suoi albori. Probabilmente chi ha fatto vibrare le corde della tematica più intensamente è stato Ingmar Bergman, in film come Il settimo sigillo, Sussurri e grida, Il posto delle fragole, nei quali il regista costruisce una relazione intima con la morte che non è più un elemento altro, ma viene portata dentro la dimensione della vita umana.

Sono dozzine i registi che hanno affrontato il tema della morte nei loro film, da Inarritu (21 grammi), a Malick (The tree of life), da Woody Allen (Amore e guerra, Io e Annie, Basta che funzioni…) a Kurosawa (Vivere). Senza contare le innumerevoli pellicole che hanno trattato il tema dal punto di vista fantasy, come l’ineguagliabile Highlander, e dal punto di vista fantascientifico, come ad esempio Linea mortale, Source code e Il sesto senso. Inoltre ci sono anche quelle che lo hanno trattato indirettamente, attraverso la malattia e il lutto.

Guardando lo spessore delle pellicole del ‘900 è evidente la parabola discendente secondo cui oggi il tema della morte viene sempre più diluito o allontanato, salvo rare eccezioni che arrivano nei festival di nicchia e non più nei cinema.

Ma perché non se ne parla più? Perché l’intrattenimento, di cui anche il cinema fa parte, si basa ormai su un’unica regola: dobbiamo consumare. E per consumare non dobbiamo pensare alle cose brutte.

Per carità, io mi ci metto nei panni di uno che ha lavorato tutta la settimana chiuso in un ufficio (se è fortunato) e che finalmente il sabato vuole svagarsi. Certamente l’ultimo dei suoi pensieri sarà quello di vedere un film in bianco e nero dove un crociato gioca a scacchi con la morte, o un film in cui Moretti è alle prese con una stanza vuota. È comprensibile. È più facile che scelga un aperitivo, una cena con gli amici o il partner. Oppure un film d’azione o una commedia. E il pensiero della morte? E le nostre paure più recondite? Le mettiamo sotto al tappeto pensando che se ne stiano buone buone lì, senza nuocerci. Ma non è così. La paura di morire, non sufficientemente elaborata, scava dei solchi profondi dentro di noi, malgrado tutti gli sforzi che mettiamo in atto per scacciarla.

È lei che bussa alla nostra porta quando, per esempio, compriamo compulsivamente abiti e oggetti superflui, o quando diventiamo esageratamente attenti all’alimentazione, oppure, all’opposto, quando eccediamo nel mangiare (e nel bere). Anche se non ci pensiamo, stiamo ugualmente giocando la nostra partita a scacchi con la morte, e crediamo di ingannarla nella nostra crociata anti-invecchiamento fatta di palestra, super-food e diete strampalate, che ci fanno diventare ortoressici e vigoressici quasi senza accorgercene. Basta guardarsi attorno: la proposta di cibo è enorme. Gli unici negozi che aprono e rimangono in attivo sono quelli legati alla somministrazione di alimenti. Il cibo ci circonda e ci ossessiona. Perché è così che abbiamo deciso di affrontare la paura di morire.

Era il 1973 quando Marco Ferreri portava al cinema la sua Grande abbuffata. Pensava il regista di aver toccato il fondo del grottesco, chissà cosa direbbe oggi passeggiando nei centri storici pieni di tavolini e sedie, di pizze e pokè, di sushi e spritz.

Personalmente non ho nulla contro i ristoranti, anzi! Ma mi rode che, come Occidente, ci siamo fin qui evoluti artisticamente e tecnologicamente per abbuffarci seduti sotto una scultura del Bernini senza manco sapere che è lì. Non voglio arrendermi all’idea che il cibo sia diventato il cuscino contro cui urliamo la nostra disperazione. Eppure è questo quello che sta accadendo.

Per non pensare alla morte azioniamo il pilota automatico sia quando mangiamo troppo, sia quando controlliamo capillarmente ciò che mangiamo. Siamo incapaci di volerci bene senza eccessi, e di conseguenza, non abbiamo capito molto della vita. Figurarsi se possiamo affrontare un argomento come la morte.

Le pire sul Gange a Varanasi (India).

Chiariamo però un punto: avere paura è una reazione corretta dal punto di vista evolutivo. L’uomo ha un istinto di sopravvivenza innato che lo preserva dalla perdita della vita. E che lo rende attento, accorto, misurato. Il problema, come sempre, è l’eccesso. È il lasciarsi annientare dalla forza dirompente della paura. Come reagiamo comunemente a questo Moloch che ci divora l’anima? Rintanandoci in un guscio di aggrappamenti, credenze e abitudini, che alla fine non ci proteggono da un bel niente e nel frattempo non ci fanno vivere appieno la possibilità di manifestazione che ci è stata data.

Cerchiamo consolazione nella direzione sbagliata. Cerchiamo consolazione nelle cose, negli oggetti, nelle esperienze, nel godimento o nell’ottundimento dei sensi. Il che accresce il nostro attaccamento invece di allentarlo. Certo, non è facile per noi occidentali, immersi nel materialismo, fare pace con l’idea della morte. Non viviamo più a contatto con la Natura e le sue leggi, abbiamo dimenticato di possedere una spiritualità, non investiamo tempo, né denaro, nella ricerca interiore, siamo iper stimolati dal modello consumistico-che foraggia il nostro ego anziché spegnerlo- e pensiamo di poter controllare tutto. Messi così, a stento possiamo arginare la paura che ci rubino la macchina.

E allora? Come possiamo gestire questo tarlo che ci corrode dentro, sia che ne siamo consapevoli, sia che decidiamo di ignorarlo? Come dobbiamo consolarci?

Ovviamente non ho una soluzione definitiva. Personalmente la promessa della vita eterna non mi dà sufficiente sollievo. Mi piace il punto di vista di alcune prospettive induiste, secondo cui la paura (e dunque anche la paura della morte) nasce dalla confusione di credere che questo corpo, queste facoltà sensoriali, questo mondo, siano un mio possedimento. Per cui ogni cosa che minacci quest’attaccamento mi terrorizza. Se voglio vivere senza paura devo cambiare prospettiva, devo oltrepassare il confine dei sensi, della fisicità. Devo riuscire a percepirmi come parte del mondo e del cosmo. Devo abbattere le barriere con l’altro da me. In questo modo la vita non è una linea che termina con la morte, ma vita e morte sono punti all’interno di una circonferenza. Sono parte della stessa realtà esistenziale.

Possiamo diventare più forti di fronte alla prospettiva della nostra dissoluzione sviluppando qualità come la compassione, l’abbandono al divino e un’introspezione che sappia ben separare l’ego dal resto di noi. Celebrando la vita, praticando Yoga e confrontandoci con un terapeuta, se siamo troppo giù. E infine circondandoci di buoni amici, buoni libri e buoni film.

Krishna è chiaro: non è possibile non agire, a meno di non essere morti. Perché è nell’azione che l’essere umano esprime il proprio amore. L’azione è parte integrante della vita. Ma Krishna non parla solo di azione fisica, cioè di come muoviamo il corpo, bensì soprattutto di azione “sottile”, ovvero del movimento interiore, mentale, emozionale — che, secondo la visione vedica, è ancora materia, e non è l’anima...

...ma noi qui vi spieghiamo tutto quello che è necessario sapere per scoprire come nei Veda il calcolo del tempo sia uno dei temi di sfondo, con incredibili interconnessioni ai principali significati filosofici. Nel «Bhagavatam» si sostiene che sia possibile calcolare il tempo misurando il movimento degli atomi che si combinano nel corpo; il tempo atomico si misura calcolando lo spazio atomico preciso che esso ricopre...

In molti casi, la religione è più il simbolo visibile di un conflitto che la sua vera causa. ma è arrivato il momento di affrontare i conflitti religiosi e promuovere la pace attraverso il dialogo interreligioso. Come hanno discusso alla Conferenza Mondiale per il Dialogo e la Cooperazione Religiosa...

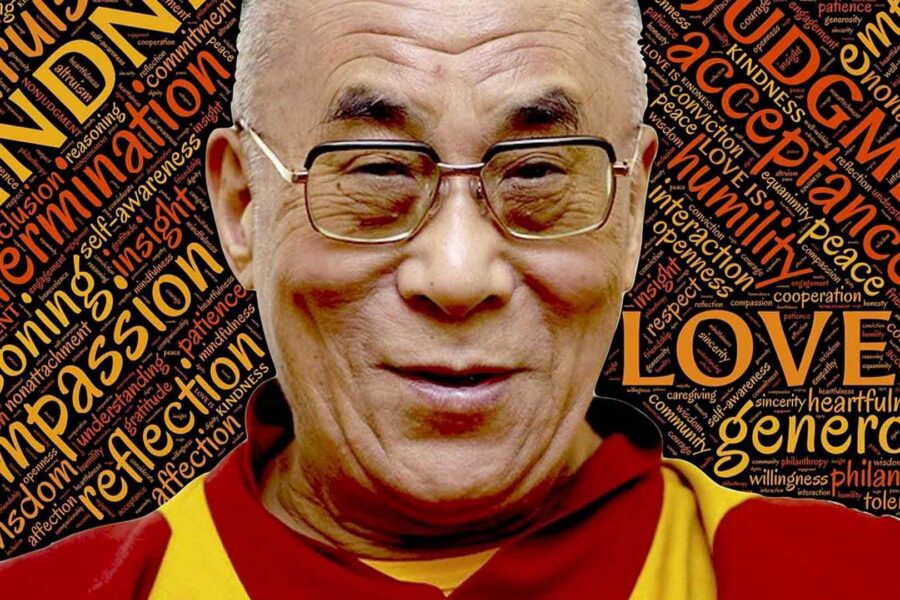

Il 6 luglio il massimo esponente buddhista spegne 90 candeline e svela il futuro della sua istituzione. Che è sempre più minacciata dal tentativo cinese di controllarne l'elezione. Un momento di grande apprensione perché potremmo ritrovarci con due Dalai Lama...

Da cento anni lo yoga moderno non ha fatto altro che ubriacarci di posture, abilità fisiche e contorsioni, spogliando la disciplina dalle sue radici spirituali e filosofiche. Sempre più insegnanti, pagine social e siti, promuovono uno yoga più legato ai testi antichi. Uno yoga che ritorna alle origini e insegna a ricercare l’immobilità in āsana, per raggiungere gli scopi più elevati. Tuttavia non bisogna mai “buttare il bambino insieme all’acqua sporca”...

Molto spesso iniziamo un percorso spirituale per acquisire qualcosa: per diventare più buoni, più calmi, diversi da quell'immagine di noi che stride con le nostre illusioni. E se invece fosse necessario guardare da un'altra angolazione? Una meditazione per cambiare davvero...