Mi trovavo a correggere i temi di italiano di una seconda liceo e notavo – con sempre minore stupore, ahimè – che molti studenti non seguono le indicazioni sulla scrittura chiara e concisa: occorre essere completi nelle informazioni, ma brevi. Se un concetto può essere espresso in due parole anziché quattro, è meglio scegliere la forma più essenziale. Notavo poi che alcuni hanno una scrittura solida, mentre altri continuano a commettere gli stessi errori. Allora mi interrogo sull’efficacia della scuola nell’insegnare la lingua italiana: dove imparano l’italiano? Mi pare che ciò non avvenga a scuola.

Forse leggere e scrivere non sono più attività fondamentali come un tempo. Quando la scrittura è stata inventata, la memoria orale ha perso il suo primato: una rivoluzione, e sicuramente qualcuno avrà protestato dicendo: «Così i giovani smetteranno di ricordare, scriveranno tutto e diventeranno incapaci di memorizzare!».

Eppure, nessuno ha perso davvero la capacità di pensare. E non accadrà neppure oggi.

Un tempo la scuola serviva ad arrestare l’analfabetismo. Nel Novecento, l’italiano si diffondeva non solo attraverso la scuola, ma anche grazie ai mezzi di comunicazione: radio, televisione, cinema, giornali. La lingua era ovunque, e il desiderio di padroneggiarla nasceva spontaneamente. Oggi, invece, ho chiesto ai ragazzi dove apprendano realmente l’italiano. Le risposte sono state tante, ma tutte con un punto in comune: la scuola non è il luogo in cui si impara a usarlo. Piuttosto leggendo, ascoltando canzoni, parlando con gli altri e apprendendo parole utilizzate in una varietà regionale diversa. In quest’ultimo caso la mia studentessa confonde l’italiano standard e l’italiano regionale, ma non dilunghiamoci su questo. Poi mi dicono: «A scuola si imparano le regole». Quindi a scuola non si impara la lingua viva, solo regole astratte, slegate dalla realtà. È così che i ragazzi vedono la scuola: lontana dalla vita; e i professori: chiusi in un passato libresco che considerano diviso da loro.

E c’è l’impoverimento del lessico. I dati Ocse-Pisa e Invalsi segnalano un calo delle competenze linguistiche, anche se questo sembra dipendere più dal contesto sociale e familiare che dalla scuola in sé. In parte è rassicurante, ma non del tutto. Così decido di approfondire e domando: dove si imparano le parole? Alcuni dicono in famiglia, la maggioranza dice dai libri. Penso che sia positivo che alcuni ragazzi si affidino ancora alla carta stampata. Certo, non tutti i libri sono uguali… Oggi non ci sono romanzi in cui si trovano le stesse descrizioni dei romanzi dell’Ottocento o della prima metà del Novecento. Ma va bene, l’importante che leggano. Sperando che sia vero, perché a me sembra che non abbiano più tanta familiarità con il libro. È la carta che non piace più? Il libro? Perché? Un inutile ingombro? Decido di chiedere loro anche questo. Mi dicono che leggono, soprattutto i classici, anche se non tutti lo fanno realmente o con costanza. E le canzoni? Molti ascoltano la trap e io ho seri dubbi che lì si possa arricchire il proprio lessico, la propria sintassi, la dizione. Possiamo affidare la bellezza della lingua a certi modelli culturali?

C’è una trasformazione della comunicazione. I ragazzi non si limitano più a leggere o scrivere i testi nel senso tradizionale, ma vi interagiscono in modo diverso. Ascoltano podcast, vedono video in cui un creator legge stralci di brani o di poesie. Scrittura e lettura stanno progressivamente perdendo il loro ruolo centrale nella comunicazione. E allora mi chiedo: possiamo fare qualcosa? Forse no, perché ormai la lingua scritta non domina più come un tempo, e i testi non vengono più solo letti o prodotti, ma piuttosto esplorati, condivisi, trasformati.

Interagire con un testo: cosa significa, esattamente? Senza leggerlo, come si fa? Se ne scorre un estratto, si legge una trama, poi si commenta? Si discute? Si registra un podcast? Oggi il testo diventa un pretesto per immaginare, per esprimersi, per aggiungere o togliere. Si legge un po’, poi si cerca un’esperienza, lo si condivide con altri. È un modo di fruire i contenuti che non so se mi convince, se è utile a guidarmi o a illuminare i miei sentimenti – compiti della Letteratura –, ma è certo che oggi non si legge più un libro dall’inizio alla fine. Si saltella tra testi, video, podcast, post sui social.

Ma c’è un segnale positivo. Chiudo questa riflessione con una nota di speranza: tutti, e dico tutti, gli studenti che ho intervistato concordano su un punto. L’italiano non si impara su Internet. «Su Internet scrivono male», mi dicono. Il fatto che sappiano distinguere ciò che ha valore da ciò che non lo ha mi fa ben sperare. Il nostro compito, allora, è incuriosirli, trovare strategie per avvicinarli alla lingua, far loro scoprire che ciò che considerano distante può essere più vicino di quanto immaginino.

L’evoluzione dei mezzi di comunicazione porta inevitabilmente a un cambiamento del linguaggio, proprio come avvenne con l’invenzione della scrittura, che rese la memoria orale meno indispensabile. La lingua si trasforma, diventa meno controllata ma più veloce, e con essa anche il modo di esprimere il pensiero.

Krishna è chiaro: non è possibile non agire, a meno di non essere morti. Perché è nell’azione che l’essere umano esprime il proprio amore. L’azione è parte integrante della vita. Ma Krishna non parla solo di azione fisica, cioè di come muoviamo il corpo, bensì soprattutto di azione “sottile”, ovvero del movimento interiore, mentale, emozionale — che, secondo la visione vedica, è ancora materia, e non è l’anima...

...ma noi qui vi spieghiamo tutto quello che è necessario sapere per scoprire come nei Veda il calcolo del tempo sia uno dei temi di sfondo, con incredibili interconnessioni ai principali significati filosofici. Nel «Bhagavatam» si sostiene che sia possibile calcolare il tempo misurando il movimento degli atomi che si combinano nel corpo; il tempo atomico si misura calcolando lo spazio atomico preciso che esso ricopre...

In molti casi, la religione è più il simbolo visibile di un conflitto che la sua vera causa. ma è arrivato il momento di affrontare i conflitti religiosi e promuovere la pace attraverso il dialogo interreligioso. Come hanno discusso alla Conferenza Mondiale per il Dialogo e la Cooperazione Religiosa...

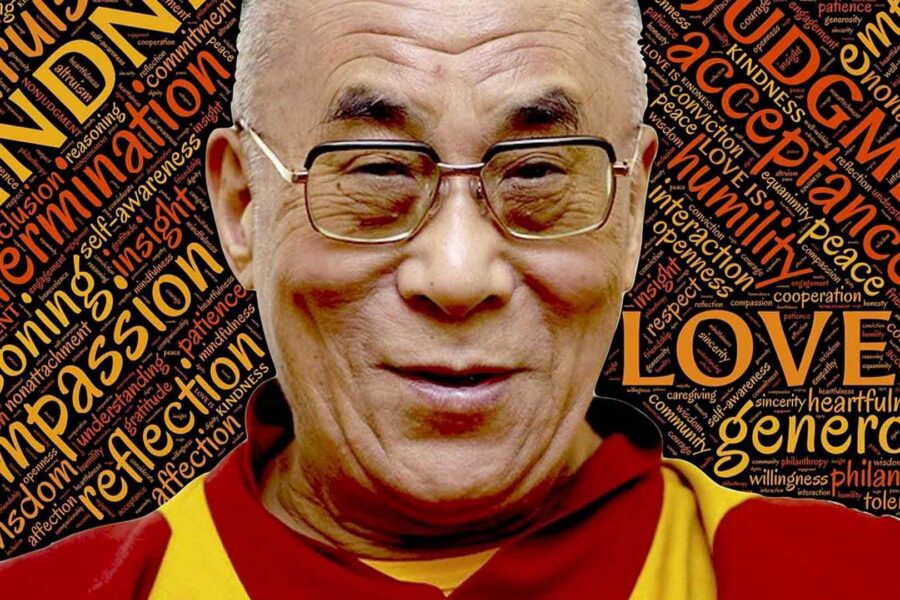

Il 6 luglio il massimo esponente buddhista spegne 90 candeline e svela il futuro della sua istituzione. Che è sempre più minacciata dal tentativo cinese di controllarne l'elezione. Un momento di grande apprensione perché potremmo ritrovarci con due Dalai Lama...

Da cento anni lo yoga moderno non ha fatto altro che ubriacarci di posture, abilità fisiche e contorsioni, spogliando la disciplina dalle sue radici spirituali e filosofiche. Sempre più insegnanti, pagine social e siti, promuovono uno yoga più legato ai testi antichi. Uno yoga che ritorna alle origini e insegna a ricercare l’immobilità in āsana, per raggiungere gli scopi più elevati. Tuttavia non bisogna mai “buttare il bambino insieme all’acqua sporca”...

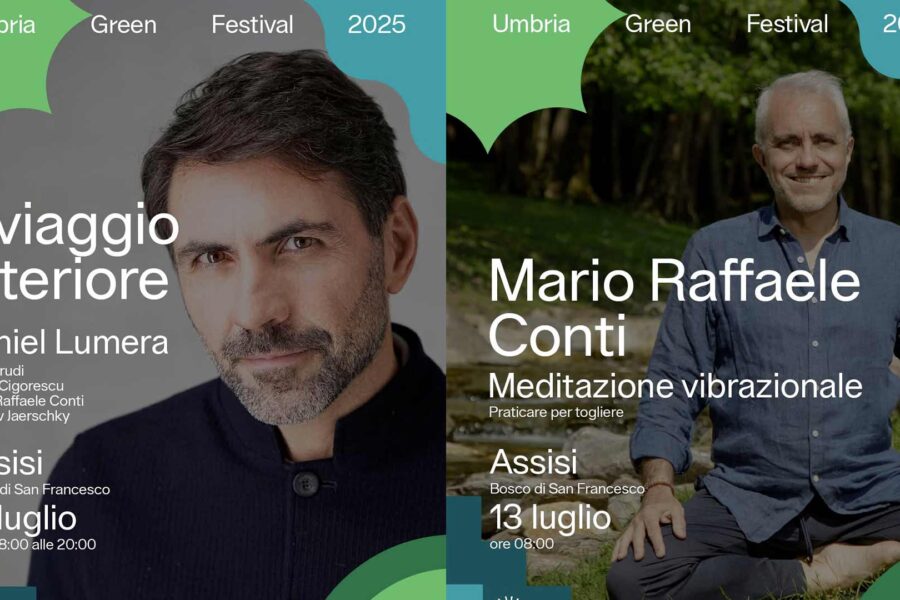

Molto spesso iniziamo un percorso spirituale per acquisire qualcosa: per diventare più buoni, più calmi, diversi da quell'immagine di noi che stride con le nostre illusioni. E se invece fosse necessario guardare da un'altra angolazione? Una meditazione per cambiare davvero...