Io adoro l’etimologia. È quella disciplina, sottile e suggestiva, che trasforma le parole in scrigni da aprire, rivelandone il contenuto velato. Quest’arte si addentra nel cuore dei vocaboli, spezzandoli come noci mature per liberarne il gheriglio sapido. E nutriente per la mente. Come uno speziale alchimista, svela il profumo antico di radici dimenticate, restituendo vita a significati che giacevano nel silenzio, sotto la polvere del tempo.

La stessa parola… «parola» (perdonateci il calembour!), per esempio. Ebbene, l’etimologia ci insegna che questo termine trae origine dal latino parabola, a sua volta derivante dal greco antico parabàllein: significa «gettare, lanciare, proiettare, mettere a fianco». È un’immagine evocativa, in cui un elemento viene posto accanto a un altro per dar vita a… un legame, un collegamento.

Così ChatGpt “vede” la cura amorevole del medico verso i pazienti.

Ecco: le parole sono allora tanti piccoli ponti invisibili, strumenti con cui connettiamo persone, idee, emozioni e culture. Ogni volta che comunichiamo, stiamo tracciando un sentiero che avvicina gli altri a noi. Sì, le parole posseggono una forza straordinaria: sanno costruire rapporti solidi o incrinarli, suscitare ispirazione e speranza, oppure ferire e dividere. Come abili architetti attenti alla cura di ogni dettaglio, affinché il ponte edificato tenga duro nel tempo, dobbiamo selezionare con premura le nostre parole, consapevoli del loro peso e delle loro conseguenze. Le parole, dunque, non sono mai solo suoni o segni su una pagina. Sono farmaci.

Ora: che le parole possano sortire un effetto farmacologico non è semplicemente una metafora seducente. Il professor Fabrizio Benedetti, neuroscienziato dell’Università di Torino, ha dedicato gran parte della sua brillante carriera a esplorare come le aspettative generate dalle parole possano modulare la reattività del nostro cervello. Il cuore del discorso è sorprendente quanto rivoluzionario: parole e farmaci condividono lo stesso linguaggio biologico. Entrambi sono in grado di attivare, nel corpo umano, i medesimi processi e le stesse vie neurochimiche.

Le parole, dunque, lungi dall’essere solo vibrazioni che fluttuano nell’aria o meri simboli grafici, si trasformano in veri e propri agenti farmacologici, capaci di modificare la rete neurale del cervello e, di conseguenza, di influire sull’intero organismo dei nostri interlocutori. Le scoperte più recenti parlano chiaro e confermano quanto fosse sottovalutato tutto questo immane potenziale: le parole che pronunciamo, soprattutto nei contesti emotivamente coinvolgenti, come quello della cura, accendono percorsi biochimici simili a quelli di sostanze potenti come la morfina o l’Aspirina. Sì, parliamo di reali dinamiche fisiologiche: il linguaggio può stimolare la produzione di endorfine, regolare l’infiammazione, e persino modulare il dolore, proprio come farebbe un medicinale.

A dire il vero, in questo ragionamento sarebbe opportuno ricalibrare il focus. Ovvero: nel lungo corso dell’evoluzione umana, le parole sono nate prima dei farmaci. Da questa prospettiva, perciò, potremmo dire che non sono le parole a comportarsi come pillole, ma… che i farmaci stessi imitano le antiche funzioni terapeutiche del linguaggio! La parola, insomma, è stata il primo strumento curativo, l’atto primigenio capace di dispensare conforto, rassicurazione, e anche di innescare trasformazioni fisiologiche profonde.

Immaginiamo a questo punto che un medico somministri un rimedio privo di principi attivi, assicurando però alla persona, con circostanziate parole, che si tratta di un efficacissimo antidolorifico. Il semplice atto di credere in questa “promessa terapeutica” può scatenare nell’organismo una serie di eventi biologici tali da ridurre realmente la percezione del dolore. Questo sorprendente fenomeno, che tutti ben conosciamo come effetto placebo, non si limita ai farmaci: anche un trattamento, che so, a base di ultrasuoni, ma con la macchina spenta, può elargire miglioramenti “illusori”. Ma qui non v’è nulla di trascendentale: in ballo ci sono gli sconcertanti fenomeni, ancora da decifrare nella loro pienezza scientifica, che hanno luogo su quel pianeta arcano chiamato «cervello».

Per la cronaca, il termine placebo deriva dal latino e significa «piacerò». Il suo effetto non dipende da presunte proprietà taumaturgiche di una compressa sostanzialmente “vuota”, ma dal contesto in cui questa viene somministrata. Quando si sfrutta un placebo, stiamo in realtà suscitando stimoli sensoriali e psicosociali che veicolano all’individuo il messaggio di un prossimo miglioramento. “Stimolo psicosociale” è il rituale, come l’orecchio del medico che ausculta e ascolta. O un semplice tocco, la mano indagatrice sulla parte corporea che chiede aiuto. Atti che innescano aspettative positive, capaci di mitigare, innanzitutto, il carico di ansia. Ma c’è il risvolto opposto, l’effetto nocebo, in cui le aspettative negative amplificano il disagio. Un esempio tipico? L’avrete già intuito: la comunicazione inadeguata. Le parole pronunciate senza alcuna empatia. In presenza di un dolore, cambia proprio la percezione della sintomatologia: si attenua se il curante fissa negli occhi il suo assistito, si acuisce se gli parla in automatico scrivendo al computer.

Questo parallelo tra linguaggio e farmaci non solo amplia la nostra comprensione della comunicazione umana, ma suggerisce anche un nuovo modo di considerare la relazione tra mente e corpo. Ogni frase pronunciata, ogni parola scelta con “cura” (è proprio il caso di dirlo) può trasformarsi in un ponte che unisce le persone e che nel contempo interviene dinamicamente nella loro biologia, trasformandosi in una carezza sottile e potentissima. Che agisce nel profondo senza bisogno di… somministrazioni chimiche. Così, mentre continuiamo a studiare il potere della parola con il rigore della scienza, non possiamo ignorare il suo potenziale stupefacente: una forza capace di lenire, trasformare e, a volte, guarire.

Nell’agosto del 2022, a pochi mesi dalla morte di mio padre, decisi di ripercorrere le orme del principe Siddhartha Gautama. Il suo percorso, come sappiamo, culminò con l’“illuminazione”. Il mio è stata un'immersione nella sua spiritualità e nei luoghi che lui toccò. Un'emozione che vi racconto a parole e con le mie immagini

Quando si parla di testi della tradizione Hatha, di solito si menzionano la «Siva Samhita», la «Gheranda Samhita» e l’«Hatha Yoga Pradipika». Ma nelle biblioteche indiane giacciono migliaia e migliaia di manoscritti in attesa di essere tradotti. Gli esperti sono pochi e quindi ci vuole tempo. Da poco, per esempio, è stato scoperto e tradotto un altro testo, l'«Amṛtasiddhi», tradotto da James Mallinson, e a sua volta tradotto in italiano dalla nostra Amalia Cornale

Cosa ci spinge a ritornare sui nostri passi? Una maggiore consapevolezza oppure una paura enorme di quello che può diventare il nostro futuro? Vogliamo che tutte le cose s’infilino al posto giusto, ma...

Yoga in spiaggia, yoga e trekking, yoga e aperitivo, sup yoga, Spritz yoga… La lista delle attività ricreative che vengono associate allo yoga è lunga. Questo fenomeno non deve affatto stupire. Basta studiare la storia dello Yoga per sapere che questo è l’effetto della commodification – la mercificazione – dello yoga, iniziata già negli Anni 90, e soprattutto della sua attuale commoditization, meccanismo che avviene quando un bene (in vendita) non ha in sé più nulla di originale da offrire, ma è diventato qualcosa di indifferenziato...

Sempre più persone – dalla Generazione X fino alla Z (che pare più profonda di quanto si pensi) - “stanno tornando al classico”. Non per snobismo, ma per sopravvivenza culturale. In un mondo che corre, scorre, e ci lascia storditi da mille novità al secondo, il classico è diventato una scelta zen. Un atto sovversivo. Quasi punk..

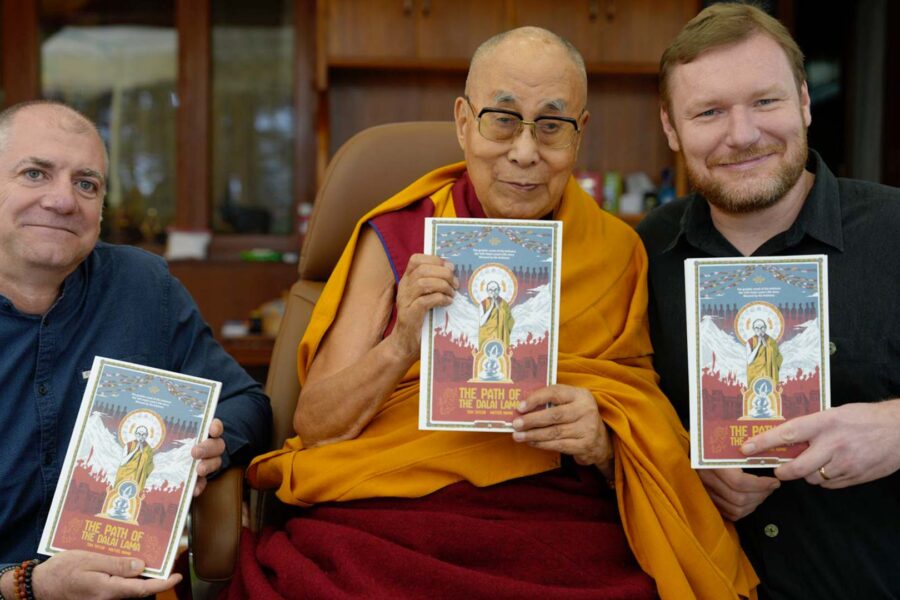

Tom Taylor è l'autore di un'opera unica che racconta l'esistenza avventurosa di Sua Santità Tenzin Gyatso. Che non è solo una biografia, ma è un invito a scoprire, o riscoprire, il valore di un’esistenza vissuta con dedizione agli altri, una storia di coraggio, resilienza e fede nell’umanità