L’essere umano ha bisogno del sacro, anche se la modernità lo ha reso incapace di seguire una via fatta di sacrificio e di dedizione, ma in noi esiste questo desiderio autentico di profondità e di redenzione, di illuminazione, di capire cosa c’è oltre al mistero. Questo desiderio è rappresentato dal sacro Graal, che secondo la leggenda è il calice dell’Ultima cena e in cui fu raccolto il sangue di Gesù di Nazareth sulla croce. La leggenda nasce in origine dal Vangelo apocrifo di Nicodemo e da alcuni scritti che narravano di Giuseppe d’Arimatea, l’uomo che si prese cura del corpo di Gesù crocifisso e che ne avrebbe raccolto il sangue.

Un mito letterario e filmico

Su questo mito si sono instaurate le leggende e la letteratura: quelle di Robert de Boron, Chrétien de Troyes e Wolfram von Eschenbach, risalgono al 12°e 13° secolo. Al poema di Wolfram si ispirò Wagner per il suo Parsifal. In epoca più recente se n’è occupato il cinema e la letteratura minore: Indiana Jones dopo l’Arca perduta dovrà scegliere qual è il sacro calice nell’Ultima crociata; nel Codice da Vinci il Graal non appare fisicamente: qui il mistero si infittisce e la sacra coppa nient’altro sarebbe che il discendente diretto di Gesù, cioè il Sang Real. Questa teoria era stata elaborata da tre americani, Michael Baigent, Richard Leigh, e Henry Lincoln, che avevano preso per vero un falso storico clamoroso seminato nelle biblioteche di Francia da Pierre Plantard, un esoterista nazista, durante la repubblica di Vichy. Umberto Eco bollò questo libro come «il modello di fantastoria più sfacciato: (…) la loro malafede è così evidente che il lettore vaccinato può divertirsi come se facesse un gioco di ruolo».

L’inganno da Vinci

Massimo Introvigne, serio storico delle religioni, spiega che «la famosa nota sulle Informazioni storiche de Il Codice da Vinci parla di documenti di quell’ordine (il Priorato di Sion, ndr) ritrovati nel 1975 alla Biblioteca Nazionale di Parigi: ma lì stavano perché lì ce li aveva in precedenza messi Plantard. Philippe de Chérisey, morto nel 1985, ha più volte confessato di esserne stato il principale autore, per altro non pagato e quindi costretto (vi sono delle lettere, questa volta autentiche) a ricorrere agli avvocati».

Allora è meglio rincorrere la fantasia con Excalibur, film del 1981, adattamento della leggenda di Re Artù, dove il Graal è un elemento fondamentale della ricerca dei Cavalieri della Tavola Rotonda. La sua connessione con il mito arturiano lo rende uno degli oggetti più ambiti e misteriosi della storia. Oppure ridere con Monty Python e il Sacro Graal, film parodistico del 1975 in cui i Cavalieri della Tavola Rotonda si imbarcano in una serie di disavventure alla ricerca del Graal…

Ma esiste veramente il Graal?

Che sia esistito è indubbio, ma che sia stato conservato e poi trovato questo è più complesso da stabilire. Oggi i Graal sono almeno quattro. Esiste il Graal di Arculfo del VII secolo, prima testimonianza storica di un calice associato all’Ultima Cena arrivata dal pellegrino anglo-sassone Arculfo, che nel VII secolo racconta di aver visto e toccato un calice argenteo a due manici. Secondo Arculfo, questo oggetto sacro sarebbe stato custodito in un reliquiario all’interno di una cappella, situata tra la basilica del Golgota e il Martirio, vicino a Gerusalemme. La sua è l’unica fonte antica che colloca il Graal in Terra Santa. Poi c’è il Graal di Costantinopoli del XIII secolo. Il racconto affonda le radici nel romanzo tedesco Il giovane Titurel, che narra di un Graal trafugato dalla chiesa del Boucoleon durante la Quarta Crociata e portato a Troyes da Garnier de Trainel, vescovo di Troyes, nel 1204. Questo calice, che sarebbe rimasto a Costantinopoli, viene menzionato in diverse fonti fino al 1610, quando sparì misteriosamente durante la Rivoluzione Francese.

E in Italia?

Per qualcuno il Graal è il Sacro Catino di Genova. È custodito nel Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo a Genova e si tratta di una coppa di vetro verde egiziano, spesso descritta come intagliata in uno smeraldo. La tradizione vuole che il Sacro Catino sia stato portato a Genova da Guglielmo Embriaco durante la Prima Crociata (1096-1099). Sebbene l’origine dell’oggetto sia incerta, alcuni lo collegano alla moschea di Cesarea, mentre altre versioni suggeriscono che sia stato sottratto a Almería, in Spagna, dai genovesi durante la conquista da parte di Alfonso VII di Castiglia nel 1147. L’identificazione con il Graal risale almeno al XIII secolo, quando appare nelle cronache genovesi.

Quello vero è il Santo Cáliz di Valencia, il Calice di San Pietro?

Conservato nella Cattedrale di Valencia, in Spagna, il Santo Cáliz è una coppa di agata, con una base di calcedonio e un’iscrizione araba, è documentata per la prima volta nel 1399, quando fu ceduta dal monastero di San Juan de la Peña al re Martino I di Aragona. Secondo la leggenda, il Graal sarebbe stato portato a Roma da San Pietro e sarebbe arrivato a Valencia attraverso vicende legate a naufragi e misteriose tradizioni. Tra le ipotesi più affascinanti, alcune collegano il Santo Cáliz alla Nave Bianca, una nave leggendaria che avrebbe trasportato il Graal attraverso il Mediterraneo. Per gli spagnoli il vero Graal è questo.

La ricerca come destino

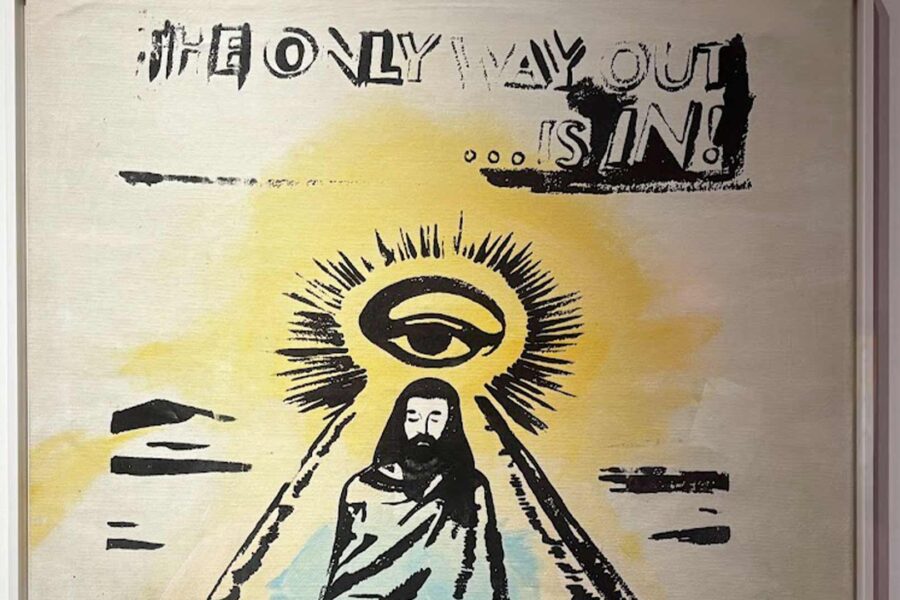

Nel mito medievale, il Graal appariva solo agli animi puri: non si conquistava con la forza, ma con la trasformazione interiore. È proprio questo che resta vivo nel suo significato moderno: l’idea che il valore non sia nella conquista, ma nella tensione verso qualcosa di più grande, di assoluto. Una tensione che attraversa secoli, culture e individui. Come ha intuito Kierkegaard, l’uomo è un essere “gettato” tra finito e infinito, costretto a desiderare ciò che non può afferrare. Il Graal, oggi, è quel desiderio stesso: un’idea regolativa, un fine ideale, una mancanza feconda. Nel pensiero moderno, il Graal non è un oggetto. È un vuoto che attira, una promessa che sfugge, un’idea che guida senza concedersi. È ciò che anima il cammino, non la meta in sé. E forse è proprio questo il suo paradosso: esiste solo nella misura in cui lo si cerca. Come scriveva il filosofo tedesco Ernst Bloch, «la speranza è orientata verso qualcosa che non c’è ancora, ma che dà forma all’oggi». Il Graal è quella speranza.

Il Graal in un mondo disincantato

La modernità ha perso gran parte dei suoi simboli religiosi tradizionali. In una società secolarizzata, il Sacro Graal ha cessato di appartenere alla sfera del sacro istituzionale, ma non per questo ha smesso di essere “sacro”. Lo è nel senso più originario del termine: separato, intoccabile, carico di significato. Il suo potere sta proprio nel non appartenere del tutto a questo mondo. Il suo volto cambia con i tempi: per lo scienziato è la teoria del tutto, per l’artista l’opera perfetta, per l’individuo la felicità piena o l’autenticità radicale. Eppure in ogni caso, il Graal rappresenta qualcosa che sfugge, che si nasconde appena viene nominato, e che per questo continua a muovere il nostro agire.

Il valore del desiderare

In fondo, il Sacro Graal ci ricorda che l’essere umano è un animale del desiderio. Non desideriamo solo ciò che ci manca, ma anche ciò che ci trascende. Il Graal è l’idea che esista qualcosa che valga la pena cercare, anche se non si troverà mai. È il paradosso che anima la filosofia, l’arte, la scienza, la fede. E forse è proprio questo il suo dono più profondo: renderci consapevoli che la verità non è qualcosa da possedere, ma un cammino da percorrere. In un mondo che chiede certezze rapide e soluzioni immediate, il Sacro Graal ci invita a sostare nell’incertezza, a vivere nella domanda, a custodire la sete.

Da cento anni lo yoga moderno non ha fatto altro che ubriacarci di posture, abilità fisiche e contorsioni, spogliando la disciplina dalle sue radici spirituali e filosofiche. Sempre più insegnanti, pagine social e siti, promuovono uno yoga più legato ai testi antichi. Uno yoga che ritorna alle origini e insegna a ricercare l’immobilità in āsana, per raggiungere gli scopi più elevati. Tuttavia non bisogna mai “buttare il bambino insieme all’acqua sporca”...

Molto spesso iniziamo un percorso spirituale per acquisire qualcosa: per diventare più buoni, più calmi, diversi da quell'immagine di noi che stride con le nostre illusioni. E se invece fosse necessario guardare da un'altra angolazione? Una meditazione per cambiare davvero...

Le Quattro Nobili Verità, cuore dell’insegnamento del Buddha, non parlano solo a monaci e meditanti. In questo articolo le “leggeremo” guidati da parole antiche e brani indimenticabili. Perché anche un verso o una melodia, a volte, possono far girare la ruota del risveglio

Il maestro Ramin Bahrami, 48 anni, qualche giorno fa al Teatro Antico di Taormina ha ricevuto un prestigioso premio al Taormina Book Festival, ma il suo cuore era con la mamma, 89 anni, che «era partita da poco per andare a trovare l’anziana sorella» E ha lanciato un messaggio di pace. Perché, dice «dobbiamo capire, che siamo parte di una partitura più grande di noi che deve produrre un fiore di bellezza»

L’idea che possano esistere altri mondi oltre il nostro ha da sempre acceso la fantasia di scrittori e lettori, diventando col tempo anche oggetto di speculazione scientifica. Tra letteratura e fisica teorica, il concetto di universi paralleli ha attraversato i secoli come un ponte tra immaginazione e conoscenza, trovando nuova linfa negli esperimenti più recenti, come quello condotto dall’antenna ANITA nei cieli dell’Antartide...

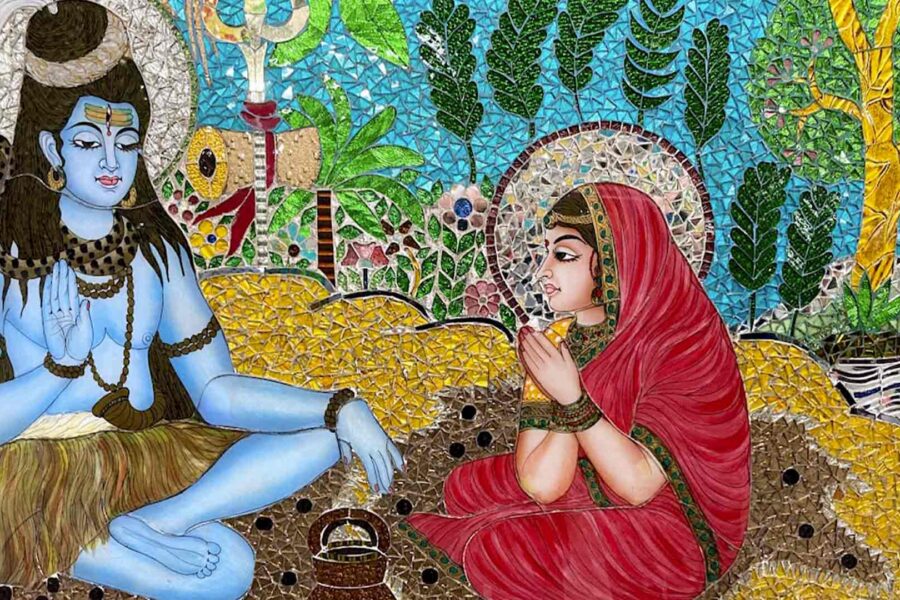

Iniziamo il nostro viaggio nella cultura e nella storia dell’India antica, attraverso le letture e le parole che definiscono la fisiologia dello yoga e la psicologia della meditazione. Questo percorso seguirà le letterature e le filosofie dell’India antica e classica. Iniziamo questo grande viaggio, cercando di seguire la semplicità del pensiero indiano