«Non sono buddhista – lo avete già sentito dire – e, ciononostante, lo sono. Se la Cina, il Giappone, Ceylon seguono gli insegnamenti del Grande Buddha, l’India adora in Lui un Dio incarnato in terra. Avete appena percepito che io sto per fare una critica al buddismo, ma bisogna che mi comprendiate bene. Lungi da me l’idea di criticare il Budda, visto che io l’adoro come Dio incarnato!». Chi scrive così è Swami Vivekananda, il primo monaco induista approdato negli Stati Uniti nel 1893, 27 anni prima di Yogananda, per portare l’orgoglio della sua India. Questo scritto è proprio di quell’anno.

La sua posizione è questa: il Buddha Shakyamuni non sarebbe stato un fondatore di una nuova religione, ma piuttosto un continuatore del cammino tracciato dai Veda, i testi sacri dell’induismo. In questo senso, il suo insegnamento rappresenterebbe non una rottura, ma un naturale compimento del Sanātana Dharma, la “religione eterna” degli Indù. Il rapporto tra induismo e buddhismo viene accostato a quello tra giudaismo e cristianesimo: così come Gesù era un giudeo che cercava di portare a compimento la Legge mosaica, anche Buddha era un indù che intendeva riformare e approfondire la tradizione vedica.

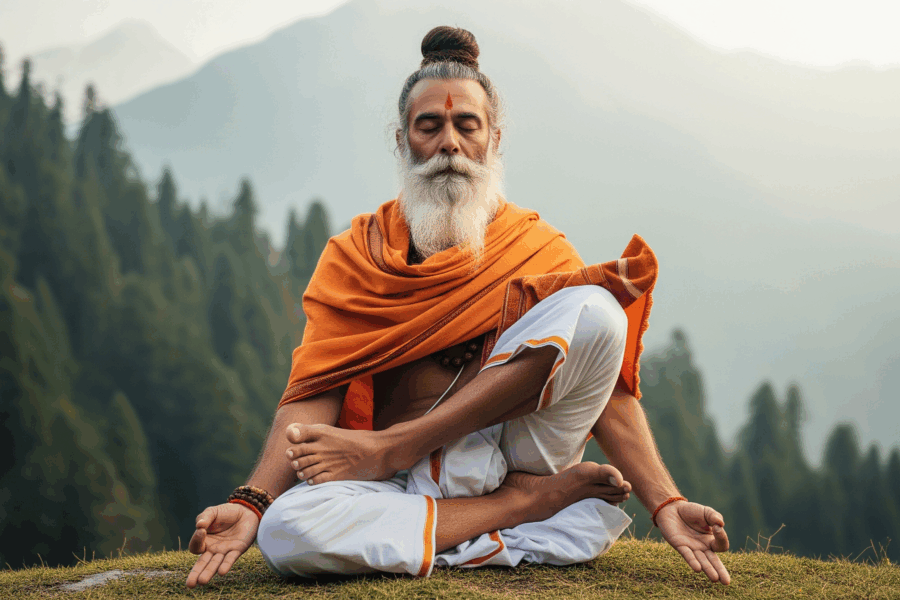

La statua di Vivekananda a Delhi (Foto MRC).

Tuttavia, mentre nel caso di Gesù furono i Giudei a non riconoscerlo, nel caso del Buddha – afferma l’autore – furono i suoi stessi discepoli a fraintenderne il messaggio. Vivekananda, cioè, sostiene che Buddha non venne ad “abolire” ma a “completare”, e che ogni autentica comprensione del suo messaggio debba essere ricondotta al cuore dell’induismo. In questo quadro, il buddismo moderno sarebbe una deviazione parziale rispetto all’intento originario del maestro.

Molti in Occidente non sanno che Buddha è considerato dagli induisti (anche se non da tutti) come una delle dieci incarnazioni di Vishnu (viene dopo Krishna) che ritorna sulla Terra come uomo «per insegnare a guardarsi dentro e trovare nell’intimità la verità del dharma». Al contrario nel buddhismo non esiste un Dio creatore. Tuttavia, si legge nel sito Gate dell’Unione buddhista italiana, «il Buddha visse nel contesto di una cultura politeista e parte di questo politeismo si riflette nelle storie del Buddha che interagisce con gli dèi contenute nei primi testi. Tuttavia, gli dèi sono a loro volta imprigionati nel saṃsāra e non svolgono alcun ruolo di supporto agli individui nel raggiungere l’illuminazione».

«La grande gloria del Maestro (Buddha, ndr) è la meravigliosa simpatia che sentiva verso ogni essere, e particolarmente verso gli ignoranti ed i poveri», dice. «Alcuni dei discepoli brahmini di Buddha vollero tradurre i suoi insegnamenti in sanscrito, ma egli disse loro categoricamente: “Io sono venuto per i poveri, per il popolo. Debbo parlare la lingua del popolo“. Ecco la ragione per cui la gran parte dei suoi insegnamenti è rimasta, sino a oggi, nel linguaggio corrente che veniva parlato, nell’epoca, in India», cioè il pali.

E poi entra a gamba tesa sullo sviluppo del pensiero buddhista: «Fin quando esisterà nel mondo ciò che si chiama morte si crederà in Dio». Noi sappiamo che di Dio Buddha non ha voluto parlare di Dio e ha preferito insegnare un percorso di risveglio interiore. «Dal punto di vista filosofico, i discepoli del grande Maestro hanno tolto al nostro popolo quel Dio eterno al quale ciascuno, uomo e donna, è sì profondamente avvinto. Il risultato è che il buddismo avrebbe dovuto morire di morte naturale, in India. Ed oggi non esiste, in India, Paese ove nacque il buddhismo, un solo uomo che si dichiari buddhista».

Questa lettura induista della figura del Buddha propone, dunque, una visione in cui Shakyamuni non fu il fondatore di una nuova religione, ma il continuatore e perfezionatore della tradizione vedica. Secondo questa prospettiva, il buddhismo originario non era in contrasto con l’induismo, ma ne rappresentava il compimento spirituale. La vera frattura non sarebbe da attribuire a Siddharta, bensì all’incomprensione dei suoi discepoli, che avrebbero separato il buddhismo dalle sue radici induiste. Questa divisione storica tra brahmini e buddhisti viene vista come una delle cause profonde del declino dell’India. Lacerata internamente, la nazione avrebbe perso la sua forza spirituale e culturale, aprendo la strada a secoli di povertà e dominazione straniera. Da qui l’invito a ricostruire l’unità: «Uniamo, allora, il meraviglioso intelletto del bramino al cuore, all’anima nobile, al mirabile potere d’umanizzazione del Grande Maestro».

Gli ultimi studi dicono che gli hatha-yogin nel ‘700 praticavano āsana dinamici con l’uso di supporti e muri. Che agli āsana “classici” furono aggiunti āsana in movimento, e molte posizioni furono combinate a un movimento che si ripete più volte. Tra il 1000 al 1600 lo hatha si è trasformata da pratica ausiliaria (uno di 4 yoga) a pratica a se stante. Bisognava avvicinarsi ai gusti di sempre più persone e quindi fu necessario introdurre sperimentazioni, innovazioni, contaminazioni da ascetismo e arti marziali. E molto prima degli inglesi si era, molto probabilmente, sviluppata una sorta di competizione fra le varie tradizioni...

Il racconto di una sosta in un parco, la scoperta di un piccolo grande paradiso. I gesti di un'anima in ricerca, il gusto di trovare il bello in quello che c'è. Sempre...

Il primo monaco induista approdato negli Stati Uniti nel 1893 scrisse parole sorprendenti sulla religione “sorella” dell'induismo. «Lungi da me l’idea di criticare il Budda, visto che io l’adoro come Dio incarnato!», diceva. In India infatti Shakyamuni è una delle 10 incarnazioni di Visnu. Per lui, dunque, non sarebbe stato un fondatore di una nuova religione, ma piuttosto un continuatore del cammino tracciato dai Veda...

Krishna è chiaro: non è possibile non agire, a meno di non essere morti. Perché è nell’azione che l’essere umano esprime il proprio amore. L’azione è parte integrante della vita. Ma Krishna non parla solo di azione fisica, cioè di come muoviamo il corpo, bensì soprattutto di azione “sottile”, ovvero del movimento interiore, mentale, emozionale — che, secondo la visione vedica, è ancora materia, e non è l’anima...

...ma noi qui vi spieghiamo tutto quello che è necessario sapere per scoprire come nei Veda il calcolo del tempo sia uno dei temi di sfondo, con incredibili interconnessioni ai principali significati filosofici. Nel «Bhagavatam» si sostiene che sia possibile calcolare il tempo misurando il movimento degli atomi che si combinano nel corpo; il tempo atomico si misura calcolando lo spazio atomico preciso che esso ricopre...